「2011年1月7日 日本経済新聞 夕刊 1ページ」より

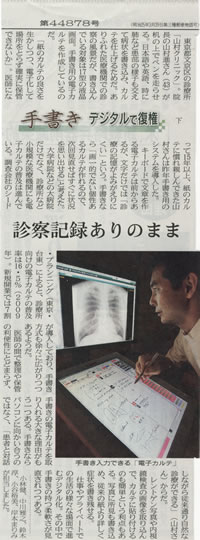

東京都文京区の診療所「山村クリニック」。院長の山村進さん(43)が机の上でペンを走らせる。日本語や英語、時に肺など患部の様子も交えて病状を書きこみ、カルテを仕上げるためだ。ありふれた医療機関での診察の風景だが、書きこんでいる対象は17型の液晶画面。手書き用の電子カルテを作成しているのだ。

「紙のカルテの良さを生かしつつ、電子化して、場所をとらず確実に保管できないか」。医師になって15年以上、紙のカルテに慣れ親しんできた山村さんは昨年手書き用のシステムを導入した。

【診察記録ありのまま】

キーボードで文章を作る電子カルテは前からあるが、文字だけでは「診療の記憶がよみがえりにくい」という。手書きなら「画一的でない個性あるカルテが作れるので、次回見直せばすぐに状況を思い出せる」と考えた。

大学病院などの大病院だけでなく、診療所など小規模な医療機関にも電子カルテの普及は進んでいる。調査会社のシード・ブランニング(東京・台東)によると、診療所向けの電子カルテ普及率は16.5%(2009年)。新規開業では7割が導入しており、手書き方式も徐々に広がりつつあるようだ。

医師の間で整理や保管の利便性にとどまらず、手書きの電子カルテを取り入れる大きな理由がもう一つある。手書きならパソコンに向かい合うのではなく、「患者と対話しながら従来通り自然な診療ができる」(山村さん)からだ。

レントゲン写真や内視鏡検査の画像を取り込んで、カルテに貼り付けるのも簡単という利点もある。写真に所見も書き込め、従来の紙より詳しく症状を書き残せる。

仕事やプライベートでの生活の様々な場面で進むデジタル化。その中で手書きの持つ柔軟さが見直されつつある。